De l’épopée de Gilgamesh (3ème millénaire avant J-C), à Dondog, d’Antoine Volodine (2002), 1850 titres sur le thème de l’Utopie.

Clic sur ce lien principales oeuvres utopiques

Vous aimez lire ? Vous en avez pour plusieurs étés !

Ici, fais ce que vouldras

De l’épopée de Gilgamesh (3ème millénaire avant J-C), à Dondog, d’Antoine Volodine (2002), 1850 titres sur le thème de l’Utopie.

Clic sur ce lien principales oeuvres utopiques

Vous aimez lire ? Vous en avez pour plusieurs étés !

Tommaso Campanella est un moine dominicain et philosophe italien, né le 5 septembre 1568 à Stilo (Calabre), mort le 21 mai 1639 à Paris. Il s’intéresse principalement à la politique de son temps (monarchie espagnole régnant alors sur la Calabre intégrée au Royaume des Deux-Siciles), et développe, notamment dans son ouvrage La Cité du Soleil, des thèses de philosophie politique qui tendent vers l’utopie. Il élabore également sa propre théorie de la connaissance.

Tommaso Campanella est un moine dominicain et philosophe italien, né le 5 septembre 1568 à Stilo (Calabre), mort le 21 mai 1639 à Paris. Il s’intéresse principalement à la politique de son temps (monarchie espagnole régnant alors sur la Calabre intégrée au Royaume des Deux-Siciles), et développe, notamment dans son ouvrage La Cité du Soleil, des thèses de philosophie politique qui tendent vers l’utopie. Il élabore également sa propre théorie de la connaissance.

Le texte intégral de « la Cité du soleil » est en ligne ici

Quelques extraits du livre de Tommaso Campanella décrivant la Cité du Soleil :

L’Hospitalier

Comment est bâtie cette cité, et comment est-elle gouvernée ?

Le Génois.

Le Génois.

Au milieu de la vaste plaine, dont je t’ai parlé, s’élève une immense colline sur laquelle s’échelonne la plus grande partie de la ville qui s’étend bien au-delà du pied de la montagne, car elle a un diamètre de plus de deux milles et un circuit de sept. Joins à cela, pour te faire une idée de sa grandeur, qu’à cause de la convexité de la colline, elle contient plus d’édifices que si elle était dans la plaine. La Cité est divisée en sept cercles immenses qui portent les noms des sept planètes. On va de l’un à l’autre de ces cercles par quatre rues et quatre portes qui correspondent aux quatre points cardinaux. La ville est ainsi bâtie que, si l’on s’emparait du premier cercle, il faudrait redoubler d’efforts pour se rendre maître du second, et encore plus pour le troisième, et ainsi de suite, car il faudrait la prendre sept fois pour la vaincre. Je pense, quant à moi, qu’on ne pourrait pas même forcer la première enceinte, tant elle est solide, flanquée de terre-pleins munie de toute sorte de défenses, telles que tours, bombardes et fossés.

J’entrai dans la Cité par la porte du Septentrion, qui est recouverte de fer et ainsi faite qu’on peut la lever, la baisser et la fermer solidement, grâce aux rainures habilement ménagées dans les murs massifs, et je me trouvai dans un espace de soixante-dix pieds, qui sépare la première muraille de la seconde. De là on voit d’immenses palais tous unis par le mur du second cercle, de manière à ce qu’ils paraissent ne former qu’un seul bâtiment. Du milieu de la hauteur de ces palais s’avancent de larges corniches qui font tout le tour du mur circulaire et qui servent de terrasses. Elles sont soutenues par de grandes colonnes qui forment, au-dessous des terrasses, un élégant portique semblable à un péristyle ou aux cloîtres qu’on voit dans les couvents. Les palais n’ont d’entrée inférieure qu’en dedans, du côté concave de la muraille. On pénètre de plain-pied dans le bas, et l’on monte dans de vastes galeries, toutes semblables entre elles, par des escaliers de marbre. Ces galeries communiquent avec la partie la plus élevée, qui est fort belle et percée de fenêtres du côté convexe ainsi que du côté concave. Ces étages supérieurs se distinguent par des murailles plus minces, car le mur convexe, c’est-à-dire l’extérieur, a une épaisseur de huit palmes, et le concave de trois ; les murs intérieurs n’ont qu’une palme ou une palme et demie. Ayant traversé cette enceinte, on se trouve sur une seconde esplanade plus étroite d’environ trois pieds que la première ; le premier mur du second cercle est orné de terrasses semblables. Un second mur renferme également les palais à l’intérieur. Cette enceinte a, comme l’autre, un péristyle, et les galeries où sont les portes des étages supérieurs renferment des peintures admirables. On arrive ainsi jusqu’au dernier cercle en traversant des esplanades, toutes pareilles, et de doubles murs, renfermant les palais, ornés de terrasses et de galeries soutenues par des colonnes, toujours sur un plan uni. Cependant, entre la porte extérieure et la porte intérieure de chaque enceinte, on monte quelques marches, mais elles sont faites de telle sorte qu’elles sont presque insensibles, car la pente est oblique et les degrés sont à peine séparés l’un de l’autre par leur élévation. Sur le sommet de la colline se trouve un plateau vaste et plane, et au milieu un temple admirablement construit.

L’Hospitalier

Continue, je t’en supplie, continue.

Le Génois.

Ce temple est circulaire et n’est pas entouré d’un mur, mais de fortes colonnes d’un travail exquis. Un grand dôme, qui en supporte un plus petit, s’élève soutenu par elles, et dans ce dernier on a pratiqué une ouverture qui se trouve directement au-dessus de l’autel unique placé au milieu du temple, dont la circonférence est de plus de trois cent cinquante pieds. Au-dessus des chapiteaux des colonnes avance une corniche de près de huit pieds, soutenue par un autre rang de colonnes ayant pour base un mur haut de trois pieds. Entre ce mur et les premières colonnes est une galerie dont le pavé est très-précieux. Dans la partie concave du mur, percé de larges portes, sont des sièges massifs, et entre les colonnes intérieures, qui soutiennent le temple, des sièges mobiles et gracieux. On ne voit sur l’autel qu’un vaste globe sur lequel est dépeint le firmament, et un autre globe représentant la terre. Dans l’intérieur du grand dôme on a représenté toutes les étoiles du ciel, depuis la première jusqu’à la sixième grandeur. Trois vers, écrits sous chacune d’elles, disent leurs noms et l’influence qu’elles ont chacune sur les choses terrestres. Les pôles et les cercles, grands et petits, y sont aussi peints suivant leur horizon, mais incomplètement, puisque la moitié du globe manque, le dôme n’étant qu’une demi-sphère. On peut se perfectionner dans la science par l’inspection des globes qui sont sur l’autel. Le pavé est resplendissant de pierres précieuses. Sept lampes d’or, qui portent le nom des planètes, brûlent toujours. Sur le temple, le petit dôme est entouré de petites cellules, et un grand nombre d’autres cellules, vastes et belles, habitées par quarante-neuf prêtres et religieux, sont bâties sur la plate-forme ou terrasse formée par la corniche qui entoure le temple. Au sommet de la petite coupole est une girouette très mobile qui indique jusqu’à trente-six directions des vents. C’est à l’aide de cette girouette qu’ils connaissance si l’année sera bonne ou mauvaise pour leur climat, et toutes les variations du temps sur terre et sur mer. On conserve, au-dessous de la girouette, un livre écrit avec des lettres d’or traitant de ces matières-là.

Parle-moi, je te prie, de toutes les fonctions publiques, donne-moi à ce sujet les plus petits détails, ainsi que sur tout ce qui touche à l’éducation commune.

Le Génois.

Maisons, chambres, lits, tout, en un mot, est commun entre eux. Tous les six mois les magistrats désignent à chacun le cercle, la maison et la chambre qu’il doit occuper. Le nom de celui qui l’habite momentanément est écrit sur la porte de chaque chambre. Tous les arts mécaniques et spéculatifs sont communs aux deux sexes. Seulement, les travaux qui exigent plus de vigueur et qui se font hors des murs sont exécutés par les hommes. Ainsi, le labour, les semailles, les moissons, le battage des grains et parfois les vendanges sont faits par eux. Les femmes sont employées à traire les brebis et à faire le fromage. Elles cultivent et cueillent les fruits dans les environs de la Cité. Les arts qui n’exigent aucun déplacement sont aussi de leur ressort. Elles tissent, filent, cousent, coupent les cheveux et la barbe; elles préparent les médicaments et elles font les habits. Mais elles ne sont pas employées à travailler le bois et le fer, ni à la fabrication des armes. On leur permet de s’occuper de peinture, quand elles en ont le goût. La musique est réservée aux enfants et aux femmes, parce que leurs voix sont plus agréables. L’usage du tambour et de la trompette leur est cependant interdit. Elles préparant la nourriture et dressent les tables qui, sont servies par des jeunes filles et des garçons au-dessous de vingt ans. Chaque cercle a ses cuisines, ses greniers, ses ustensiles, ses provisions de nourriture et de liquides. Un vieillard et une vieille femme respectables président à chaque fonction et ils ont le droit de frapper ou de faire frapper les négligents et les indociles. Ils remarquent dans quelles fonctions chaque garçon et chaque fille se distingue davantage. Les jeunes gens servent tous ceux qui sont âgés de plus de quarante ans. Ce maître et cette maîtresse les conduisent le soir dans leur chambre où ils couchent seuls ou à deux, et le matin ils les envoient où leur devoir les appelle. Les jeunes gens se servent l’un l’autre, et malheur à celui qui refuserait de le faire. Il y a les premières et les secondes tables : chacune d’elles a une rangée de sièges de chaque côté ; d’un côté se mettent les hommes et de l’autre les femmes. On garde le silence, comme dans les réfectoires des couvents, et un jeune homme assis à une place plus élevée que les autres, fait à voix sonore une lecture souvent interrompue, aux passages remarquables ; par un des plus respectables membres de l’assemblée. C’est une chose bien touchante que de voir avec quelle grâce et quelle dextérité ces jeunes gens, en habits dégagés, font le service de la table ; on est ému aussi de la manière pleine d’honnêteté, de décence et d’amour qu’ont entre eux ces amis, ces frères, ces fils, ces pères et ces mères. Chacun a sa serviette, son couvert et sa portion. Les médecins sont chargés de dire aux cuisiniers les mets qui conviennent chaque jour aux vieillards, aux jeunes et aux malades. Les magistrats ont des portions plus fortes et plus délicates, et ils en donnent une partie aux enfants qui se sont distingués le matin par leur travail. Cette faveur est regardée comme un honneur très grand. Les jours de fête on chante à table, mais à une ou deux voix seulement, avec accompagnement sur la lyre. Comme chacun y met le même zèle, rien ne manque jamais au service. Des vieillards expérimentés veillent aux mets qu’on doit servir et surveillent ceux qui sont chargés des réfectoires. Ils font grand cas de la propreté des tapis, des maisons, des vases, des vêtements, des ateliers et des portiques.

Tous les habitants de la Cité portent une chemise blanche sur la peau, et sur cette chemise un vêtement qui couvre tout le corps : il est sans plis et fendu depuis le côté jusqu’au bas des reins ; on peut fermer ces fentes à l’aide de boutons. Les pieds sont couverts par une sorte de demi-cothurne serré par un lacet, et par-dessus cette chaussure ils mettent des souliers ; le tout, comme déjà nous l’avons dit, est couvert par une toge. Ces vêtements sont si bien adaptés au corps que, lorsqu’ils ôtent leur toge, on distingue parfaitement toutes les formes du corps. Ils changent quatre fois l’an de vêtements, c’est-à-dire, quand le soleil entre dans les signes du bélier, du cancer, de la balance et du capricorne. C’est l’affaire du médecin et du préposé au vestiaire de chaque cercle, de déterminer les conditions et l’opportunité de ces changements. Ce qui est remarquable, c’est que tous peuvent avoir au même moment des habillements chauds ou légers qui se trouvent prêts, dès que le besoin s’en fait sentir. Tous les habits sont blancs et lavés chaque mois à la lessive ou au savon. Le rez-de-chaussée de tous les édifices est occupé par les ateliers, les cuisines, les celliers, les greniers, les offices, les réfectoires et les lavoirs. On lave près des piliers des péristyles, et l’eau sale est conduite dans les égouts par des canaux. Sur l’esplanade, qui se trouve entre chaque cercle, sont des fontaines où l’eau arrive du bas de la montagne, à l’aide du mouvement d’une ingénieuse machine. Il y a aussi des citernes alimentées d’eau de pluie par des canaux communiquant avec les toits des maisons. Tous les Solariens se baignent souvent, selon l’ordre du médecin et du magistrat. Les arts mécaniques s’exercent sous les péristyles et les spéculatifs, dans les galeries supérieures et sur les terrasses où se trouvent les peintures scientifiques. Dans le temple, on étudie les sciences sacrées ; dans les vestibules, il y a des horloges solaires et d’autres, et sur les tours des enceintes, des girouettes à l’aide desquelles on connaît l’heure et la direction des vents.

L’Hospitalier.

Parle-moi de la génération.

Le Génois.

L’âge auquel on peut commencer à se livrer au travail de la génération est fixé, pour les femmes, à dix-neuf ans ; pour les hommes, à vingt et un ans. Cette époque est encore reculée pour les individus d’un tempérament froid, mais en revanche il est permis à plusieurs autres de voir avant cet âge quelques femmes, mais ils ne peuvent avoir de rapport qu’avec celles qui sont ou stériles ou enceintes. Cette permission leur est accordée, de crainte qu’ils ne satisfassent leurs passions par des moyens contre nature ; des maîtresses matrones et des maîtres vieillards pourvoient aux besoins charnels de ceux qu’un tempérament plus ardent stimule davantage. Les jeunes gens confient en secret leurs désirs à ces maîtres, qui savent d’ailleurs les pénétrer à la fougue que montrent les adultes dans les jeux publics. Cependant, rien ne peut se faire à cet égard sans l’autorisation du magistrat spécialement préposé à la génération, et qui est un très habile médecin dépendant immédiatement du triumvir Amour. Ceux qu’on surprend en flagrant délit de sodomie sont réprimandés et condamnés à porter pendant deux jours leurs souliers pendus au cou, comme pour dire qu’ils ont interverti les lois naturelles, et qu’ils ont mis, pour ainsi dire, les pieds à la tête. S’il y a récidive, la peine est augmentée jusqu’à ce qu’elle atteigne enfin graduellement jusqu’à la peine de mort. Mais ceux qui gardent leur chasteté jusqu’à l’âge de vingt et un ans et mieux encore de vingt-sept ans, sont honorés et célébrés par des vers, chantés à leur louange, dans les assemblées publiques.

Dans les jeux publics, hommes et femmes paraissent sans aucun vêtement, à la manière des Lacédémoniens, et les magistrats voient quels sont ceux qui, par leur conformation, doivent être plus ou moins aptes aux unions sexuelles, et dont les parties se conviennent réciproquement le mieux. C’est après s’être baignés, et seulement toutes les trois nuits qu’ils peuvent se livrer à l’acte générateur : les femmes grandes et belles ne sont unies qu’à des hommes grands et bien constitués ; les femmes qui ont de l’embonpoint sont unies à des hommes secs, et celles qui n’en ont pas sont réservées à des hommes gras, pour que leurs divers tempéraments se fondent et qu’ils produisent une face bien constituée. Le soir, les enfants viennent préparer les lits, puis vont se coucher, sur l’ordre du maître et de la maîtresse. Les générateurs ne peuvent s’unir que lorsque la digestion est faite et qu’ils ont prié Dieu. On a placé dans les chambres à coucher de belles statues d’hommes illustres, pour que les femmes les regardent et demandent au Seigneur de leur accorder une belle progéniture. L’homme et la femme dorment dans deux cellules séparées jusqu’à l’heure de l’union ; une matrone vient ouvrir les deux portes à l’instant fixé. L’astrologue et le médecin décident quelle est l’heure la plus propice; ils tâchent de trouver l’instant précis où Vénus et Mercure, placés à l’orient du soleil, sont dans une case propice à l’égard de Jupiter, de Saturne et de Mars, ou tout à fait en dehors de leur influence1.

Ils regardent comme une chose défavorable que le géniteur n’ait pas été trois jours sans voir charnellement de femme avant l’union, et qu’il ne soit pas pur de toute mauvaise action également depuis trois jours, ou que du moins il ne soit pas réconcilié avec Dieu après avoir péché. Ceux qui s’unissent sexuellement avec des femmes ou enceintes, ou stériles, ou dégradées, par plaisir ou par ordonnance de médecin, ne sont pas soumis à ces règles. Mais les magistrats, qui sont tous prêtres, et les hommes qui ne s’occupent que de science, doivent, avant de se livrer à l’acte générateur, se priver de femmes pendant un laps de temps beaucoup plus long, et se soumettre à des lois spéciales. Car le travail affaiblit chez eux les esprits vitaux, leur cerveau, sans cesse tendu par la pensée, ne transmet pas les mêmes forces génératrices, et ils ne peuvent produire qu’une race débile. Pour y remédier, on leur choisit des femmes vives, fougueuses et belles. Et par la raison contraire, on ne livre aux hommes actifs, énergiques et, pour ainsi dire, furibonds, que des femmes grasses et d’un tempérament doux.

Les Solariens pensent que les vertus fructifient en nous, grâce à une bonne complexion, et que sans elle on ne peut les acquérir. Ils ajoutent que les méchants ne font quelque bien que par crainte des lois ou de Dieu, mais que si cette crainte vient à cesser, ils font beaucoup de tort à la République, soit par de sourdes menées, soit ouvertement ; et que, pour éviter ces tristes conséquences, il faut apporter beaucoup de soin à la génération et bien pèsera cet effet les qualités naturelles, sans tenir compte de la richesse et de la noblesse de naissance qui trompent souvent.

Lorsqu’une femme n’a pas conçu par suite d’une première union chamelle, on l’unit sexuellement avec un autre homme. Si enfin elle est reconnue être stérile, elle devient commune. Mais, en ce cas, on ne lui accorde pas les honneurs dont jouissent les mères, ni dans le Conseil de la génération, ni à table, ni dans le temple ; afin de contenir, par cet exemple, les femmes qui pourraient se rendre stériles par libertinage.

Celles qui ont conçu s’abstiennent de marcher pendant quinze jours, puis, elles prennent peu à peu quelque exercice, afin de fortifier leur fœtus et de lui ouvrir les voies de la nourriture, et graduellement elles lui donnent des forces par un exercice toujours croissant. Elles ne mangent que ce qui doit leur être profitable, d’après l’avis des médecins. Après l’accouchement, elles nourrissent elles-mêmes l’enfant et l’élèvent dans des édifices communs réservés à cet usage; l’allaitement dure deux ans et plus, si le médecin le juge à propos.

Une fois l’enfant sevré, on le confie aux mains des maîtres ou des maîtresses, suivant son sexe. Les enfants sont exercés tous ensemble à connaître l’alphabet et les peintures, on les fait courir, se promener, lutter, et on leur apprend les langues et les histoires qui se déroulent en tableaux sur les murs. Ils portent dès lors de beaux vêtements. Après leur sixième année, on commence à leur enseigner les sciences naturelles ; ensuite les choses auxquelles ils paraissent le plus aptes, d’après le jugement des magistrats. Puis enfin on les initie aux sciences mécaniques. Les enfants d’un esprit plus lourd sont envoyés dans les campagnes, et si, plus tard, leur esprit s’ouvre, ils reviennent dans la Cité. Presque tous ceux qui ont été engendrés sous la même constellation ont des penchants semblables ; il en est de même pour leurs mœurs et surtout pour leurs qualités physiques. De là vient une grande concorde dans la République, car ils se soutiennent tous par leur affection mutuelle.

Les noms qu’on leur donne ne sont pas pris au hasard, mais c’est le Métaphysicien qui en impose de relatifs aux qualités extérieures, ainsi qu’on le faisait chez les anciens romains. Les Solariens s’appelleront, par exemple, le beau, le tordu, le maigre, etc. ; et lorsqu’ils se distinguent, soit dans les arts, soit dans la guerre ou la paix, on ajoute un second nom au premier, tiré cette fois de leurs actions : comme le grand, l’excellent, le fort, le rusé, le vainqueur ; ou d’une conquête : l’asiatique, l’africain, l’étrusque, etc. Ce sont les magistrats suprêmes qui décernent d’ordinaire ces noms, en les accompagnant d’une couronne qu’on remet aux plus dignes, au milieu des applaudissements et de la musique. Ils n’emploient l’or et l’argent que pour en faire des vases et des ornements dont la jouissance est commune à tous.

Hippodamos de Milet (en grec ancien Ἱππόδαμος) (né en 498 av. J.-C. et mort en 408 av. J.-C.) est un géomètre et ingénieur du Ve siècle av. J.-C., qui fut aussi planificateur urbain, physicien, mathématicien, météorologiste et philosophe pythagoricien. Aristote le dit fils d’Euryphon et le mentionne comme l’auteur d’une constitution politique dans La Politique, Livre II, chapitre VIII.

Commentaire par Aristote dans « la Politique »

Examen de la constitution imaginée par Hippodamus de Milet ; analyse de cette constitution ; division des propriétés ; tribunal suprême d’appel ; récompense aux inventeurs des découvertes politiques ; éducation des orphelins des guerriers. – Critique de la division des classes et de la propriété ; critique du système proposé par Hippodamus pour les votes du tribunal d’appel ; question de l’innovation en matière politique ; il ne faut pas provoquer les innovations, de peur d’affaiblir le respect dû à la loi.

§ 1. Hippodamus de Milet, fils d’Euryphon, le même qui, inventeur de la division des villes en rues, appliqua cette distribution nouvelle au Pirée, et qui montrait d’ailleurs dans toute sa façon de vivre une excessive vanité, se plaisant à braver le jugement public par le luxe de ses cheveux et l’élégance de sa parure, portant en outre, été comme hiver, des habits également simples et également chauds, homme qui avait la prétention de ne rien ignorer dans la nature entière, Hippodamus est aussi le premier qui, sans jamais avoir manié les affaires publiques, s’aventura à publier quelque chose sur la meilleure forme de gouvernement.

Notes du § 1. Hippodamus de Milet. Hippodamus, dont Aristote parle encore livre IV (7), ch. X, § 4 paraît avoir été un fort habile architecte. Ce fut lui qui imagina le premier de diviser les villes en rues régulières, et il appliqua ce système non seulement au Pirée, mais aussi à la ville de Rhodes, telle qu’elle existait encore au temps de Strabon. Voir la Géogr. de Strabon, liv. XIV, p. 622. Hippodamus vivait à l’époque de la guerre du Péloponnèse. Une place publique au Pirée portait son nom. Voir Xénophon, Helléniques, liv. II, ch. IV. Stobée (Sermo 144, p. 440) rapporte un long fragment extrait d’un ouvrage d’Hippodamus pythagoricien : De la République. Ce morceau est écrit en dorien. La ville de Milet, bien qu’en Ionie, était une colonie crétoise. (Éphore, d’après Strabon, liv. XIV, pag. 604) ; il est fort probable que l’Hippodamus de Stobée est le même que celui d’Aristote. Voir Henri Valois, Emendat , lib. IV, p. 3.

§ 2. Sa république se composait de dix mille citoyens séparés en trois classes : artisans, laboureurs, et défenseurs de la cité possédant les armes. Il faisait trois parts du territoire : l’une sacrée, l’autre publique, et la troisième possédée individuellement. Celle qui devait subvenir aux frais légaux du culte des dieux était la portion sacrée ; celle qui devait nourrir les guerriers, la portion publique ; celle qui appartenait aux laboureurs, la portion individuelle. Il pensait que les lois aussi ne peuvent être que de trois espèces, parce que les actions judiciaires selon lui ne peuvent naître que de trois objets : l’injure, le dommage et le meurtre.

Notes du § 2. Séparés en trois classes. Ce ne sont pas là les trois divisions données dans le fragment cité par Stobée. Hippodamus y divise sa république en trois classes toutes différentes. « Je dis que la cité entière doit être divisée en trois parts : l’une doit être formée des biens possédés en commun par les citoyens vertueux qui administrent l’État ; la seconde doit appartenir aux guerriers, dont la force le défend ; et la troisième doit être consacrée à la production de toutes les choses nécessaires au bien-être de la cité. La première classe, je l’appelle celle des sénateurs; la seconde, celle des défenseurs de l’État ; et la troisième, celle des artisans.» Muret (Var. lect., lib. I, cap. XIV, et lib. XV, cap. XVIII) accuse Aristote de mauvaise foi à l’égard d’Hippodamus. Vetterio (Var. lect., lib. XXXVIII, cap. XI) a tâché de réfuter Muret, et il a soutenu qu’il s’agissait dans Aristote et dans Stobée de deux auteurs différents. Ce qui me semble le plus probable, c’est qu’Aristote a commis ici une inexactitude, comme il en commet une en citant Platon. Voir plus haut dans ce livre, ch. III, § 8.

§ 3. Il établissait un tribunal suprême et unique où seraient portées en appel toutes les causes qui sembleraient mal jugées. Ce tribunal se composait de vieillards qu’y faisait monter l’élection. [1268b] Quant à la forme des jugements, Hippodamus repoussait le vote par boules. Chaque juge devait porter une tablette où il écrirait, s’il condamnait purement et simplement ; qu’il laisserait vide, s’il absolvait au même titre ; et où il déterminerait ses motifs, s’il absolvait ou condamnait seulement en partie. Le système actuel lui paraissait vicieux, en ce qu’il force souvent les juges à se parjurer, s’ils votent d’une manière absolue dans l’un ou l’autre sens.

§ 4. Il garantissait encore législativement les récompenses dues aux découvertes politiques d’utilité générale ; et il assurait l’éducation des enfants laissés par les guerriers morts dans les combats, en la mettant à la charge de l’État. Cette dernière institution lui appartient exclusivement ; mais aujourd’hui Athènes et plusieurs autres États jouissent d’une institution analogue. Tous les magistrats devaient être élus par le peuple ; et le peuple, pour Hippodamus, se compose des trois classes de l’État. Une fois nommés, les magistrats ont concurremment la surveillance des intérêts généraux, celle des affaires des étrangers, et la tutelle des orphelins.

Telles sont à peu près toutes les dispositions principales de la constitution d’Hippodamus.

Notes du § 4. Aujourd’hui Athènes. On ne sait pas la date précise de cette loi athénienne ; mais elle avait été portée avant l’année 439, puisqu’à cette époque Périclès fit l’oraison funèbre des guerriers morts dans la guerre de Samos, et dont les enfants avaient été adoptés par l’État. Périclès rappelle cette loi dans la harangue que Thucydide lui prête, liv. II, ch, XLVI, année 431, première de la guerre du Péloponnèse.

§ 5. D’abord, on peut trouver quelque difficulté dans un classement de citoyens où laboureurs, artisans et guerriers prennent une part égale au gouvernement : les premiers sans armes, les seconds sans armes et sans terres, c’est-à-dire, à peu près esclaves des troisièmes, qui sont armés. Bien plus, il y a impossibilité à ce que tous puissent entrer en partage des fonctions publiques. Il faut nécessairement tirer de la classe des guerriers et les généraux, et les gardes de la cité, et l’on peut dire tous les principaux fonctionnaires. Mais si les artisans et les laboureurs sont exclus du gouvernement de la cité, comment pourront-ils avoir quelque attachement pour elle ?

§ 6. Si l’on objecte que la classe des guerriers sera plus puissante que les deux autres, remarquons d’abord que la chose n’est pas facile ; car ils ne seront pas nombreux. Mais s’ils sont les plus forts, à quoi bon dès lors donner au reste des citoyens des droits politiques et les rendre maîtres de la nomination des magistrats ? Que font en outre les laboureurs dans la république d’Hippodamus ? Les artisans, on le conçoit, y sont indispensables, comme partout ailleurs ; et ils y peuvent, aussi bien que dans les autres États, vivre de leur métier. Mais quant aux laboureurs, dans le cas où ils seraient chargés de pourvoir à la subsistance des guerriers, on pourrait avec raison en faire des membres de l’État ; ici, au contraire, ils sont maîtres de terres qui leur appartiennent en propre, et ils ne les cultiveront qu’à leur profit.

§ 7. Si les guerriers cultivent personnellement les terres publiques assignées à leur entretien, alors la classe des guerriers ne sera plus autre que celle des laboureurs ; et cependant le législateur prétend les distinguer. S’il existe des citoyens autres que les guerriers et les laboureurs qui possèdent en propre des biens-fonds, ces citoyens. formeront dans l’État une quatrième classe sans droits politiques et étrangère à la constitution. Si l’on remet aux mêmes citoyens la culture des propriétés publiques et celle des propriétés particulières, on ne saura plus précisément ce que chacun devra cultiver pour les besoins des deux familles; [1268b] et, dans ce cas, pourquoi ne pas donner, dès l’origine, aux laboureurs un seul et même lot de terre, capable de suffire à leur propre nourriture et à celle qu’ils fournissent aux guerriers ?

Tous ces points sont fort embarrassants dans la constitution d’Hippodamus.

§ 8. Sa loi relative aux jugements n’est pas meilleure, en ce que, permettant aux juges de diviser leur sentence, plutôt que de la donner d’une manière absolue, elle les réduit au rôle de simples arbitres. Ce système peut être admissible, même quand les juges sont nombreux, dans les sentences arbitrales, discutées en commun par ceux qui les rendent ; il ne l’est plus pour les tribunaux ; et la plupart des législateurs ont eu grand soin d’y interdire toute communication entre les juges.

§ 9. Quelle ne sera point d’ailleurs la confusion, lorsque, dans une affaire d’intérêt, le juge accordera une somme qui ne sera point parfaitement égale à celle que réclame le demandeur ? Le demandeur exige vingt mines, un juge en accorde dix, un autre plus, un autre moins, celui-ci cinq, celui-là quatre, et ces dissentiments-là surviendront sans aucun doute; enfin les uns accordent la somme tout entière, les autres la refusent. Comment concilier tous ces votes ? Au moins, avec l’acquittement ou la condamnation absolue, le juge ne court jamais risque de se parjurer, puisque l’action a été toujours intentée d’une manière absolue; et l’acquittement veut dire non pas qu’il ne soit rien dû au demandeur, mais bien qu’il ne lui est pas dû vingt mines ; il y aurait seulement parjure à voter les vingt mines, lorsque l’on ne croit pas en conscience que le défendeur les doive.

§ 10. Quant aux récompenses assurées à ceux qui font quelques découvertes utiles pour la cité, c’est une loi qui peut être dangereuse et dont l’apparence seule est séduisante. Ce sera la source de bien des intrigues, peut-être même de révolutions. Hippodamus touche ici une tout autre question, un tout autre sujet : est-il de l’intérêt ou contre l’intérêt des États de changer leurs anciennes institutions, même quand ils peuvent les remplacer par de meilleures ? Si l’on décide qu’ils ont intérêt à ne les pas changer, on ne saurait admettre sans un mûr examen le projet d’Hippodamus ; car un citoyen pourrait proposer le renversement des lois et de la constitution comme un bienfait public.

§ 11. Puisque nous avons indiqué cette question, nous pensons devoir entrer dans quelques explications plus complètes ; car elle est, je le répète, très controversable, et l’on pourrait tout aussi bien donner la préférence au système de l’innovation. L’innovation a profité à toutes les sciences, à la médecine qui a secoué ses vieilles pratiques, à la gymnastique, et généralement à tous les arts où s’exercent les facultés humaines ; et comme la politique aussi doit prendre rang parmi les sciences, il est clair que le même principe lui est nécessairement applicable.

§ 12. On pourrait ajouter que les faits eux-mêmes témoignent à l’appui de cette assertion. Nos ancêtres étaient d’une barbarie et d’une simplicité choquantes ; les Grecs pendant longtemps n’ont marché qu’en armes et se vendaient leurs femmes. Le peu de lois antiques qui nous restent sont d’une incroyable naïveté. [1269a] A Cume, par exemple, la loi sur le meurtre déclarait l’accusé coupable, dans le cas où l’accusateur produirait un certain nombre de témoins, qui pouvaient être pris parmi les propres parents de la victime. L’humanité doit en général chercher non ce qui est antique, mais ce qui est bon. Nos premiers pères, qu’ils soient sortis du sein de la terre, ou qu’ils aient survécu à quelque catastrophe, ressemblaient probablement au vulgaire et aux ignorants de nos jours ; c’est du moins l’idée que la tradition nous donne des géants, fils de la terre ; et il y aurait une évidente absurdité à s’en tenir à l’opinion de ces gens-là. En outre, la raison nous dit que les lois écrites ne doivent pas être immuablement conservées. La politique, non plus que les autre sciences, ne peut préciser tous les détails. La loi doit absolument disposer d’une manière générale, tandis que les actes humains portent tous sur des cas particuliers. La conséquence nécessaire de ceci, c’est qu’à certaines époques il faut changer certaines lois.

Notes du § 12. N’ont marché qu’en armes. Thucydide, liv. I, ch. V, a décrit ces mœurs antiques des Grecs.

– Cume, ou Cymé, ville d’Eolide, en Asie Mineure. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. II, p, 220 et suiv. Voir plus loin, liv. VIII (5), ch. IV, § 3.

Quelque catastrophe. Aristote suppose ici, avec toute l’antiquité, que l’espèce humaine a survécu aux catastrophes éprouvées par la terre. La science moderne a démontré que l’homme n’avait pu être témoin de ces bouleversements ; il n’est venu que longtemps après. Voir Platon, les Lois, liv. III, p. 135, trad. de M. Cousin ; et la Météorologie d’Aristote, liv. I, ch. XIV, pages 90 et suiv. de ma traduction. Voir aussi Cuvier, Discours sur les révolutions du globe.

§ 13. Mais à considérer les choses sous un autre point de vue, on ne saurait exiger ici trop de circonspection. Si l’amélioration désirée est peu importante, il est clair que, pour éviter la funeste habitude d’un changement trop facile des lois, il faut tolérer quelques écarts de la législation et du gouvernement. L’innovation serait moins utile que ne serait dangereuse l’habitude de la désobéissance.

Notes du § 13. Un autre point de vue. On peut voir dans cette discussion sur les avantages et les inconvénients de l’innovation en politique la méthode ordinaire d’Aristote ; il expose toujours les deux faces de la question ; mais il a parfois le tort de ne pas montrer assez nettement ce qu’il pense lui-même, quoique ce soit là le point important.

§ 14. On pourrait même rejeter comme inexacte la comparaison de la politique et des autres sciences. L’innovation dans les lois est tout autre chose que dans les arts ; la loi, pour se faire obéir, n’a d’autre puissance que celle de l’habitude, et l’habitude ne se forme qu’avec le temps et les années ; de telle sorte que changer légèrement les lois existantes pour de nouvelles, c’est affaiblir d’autant la force même de la loi. Bien plus, en admettant l’utilité de l’innovation, on peut encore demander si, dans tout État, l’initiative en doit être laissée à tous les citoyens sans distinction, ou réservée à quelques-uns ; car ce sont là des systèmes évidemment fort divers.

Notes du § 14. L’initiative. On peut voir dans nos assemblées délibérantes de quelle importance est le droit d’initiative, laissé à tous les membres qui les composent.

Ailleurs. Je ne sais dans quel autre ouvrage Aristote a traité cette question

§ 15. Mais bornons ici ces considérations qui retrouveront une place ailleurs

Ce texte est tiré du site de l’Association d’études fouriéristes

Une utopie sociale du XIXème siècle

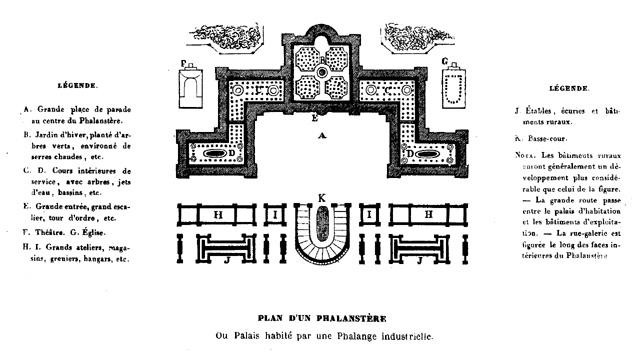

Une utopie sociale du XIXème siècleLe « Phalanstère » est fondamentalement conçu dans l’œuvre de Charles Fourier comme le dispositif expérimental central destiné à démontrer, par la pratique, la validité de se théorie du monde social. Fourier attire tout d’abord l’attention sur quelques unes des conditions géographiques de cette expérimentation : l’essai, en particulier, doit être localisé près d’un cours d’eau, sur un terrain propice à la plus grande variété possible de cultures, mais néanmoins à proximité d’une grande ville. Le protocole expérimental intègre ensuite un certain nombre de prescriptions sociologiques, portant sur la structure même de la « Phalange » qui doit venir l’habiter et l’animer : celle-ci doit en effet regrouper, selon des règles de composition minutieusement élaborées, des personnes présentant la plus grande variété possible en fortunes, en âges et en caractères. Dans la Théorie de l’unité universelle (1822) et ensuite dans Le nouveau monde industriel (1829), les tableaux résumant la « distribution » de la Phalange portent un témoignage particulièrement spectaculaire de la précision des règles de composition « sociologique » du groupe d’essai.

Enfin, le dernier ensemble de prescriptions préparatoires porte sur les conditions architecturales de l’expérience : Fourier ne se contente pas de décrire l’implantation géographique et la composition sociologique de la Phalange, il la dote d’un bâtiment, à la fois lieu de vie et de travail. De tous les néologismes inventés par Fourier, celui par lequel il désigne ce lieu est sans doute un des rares qui a laissé une trace durable dans le langage commun : il s’agit en effet du « Phalanstère », mot créé par Fourier à partir du radical phalan(ge), et du suffixe emprunté à (mona)stère. L’ensemble des prescriptions architecturales contenues dans les descriptions fouriéristes du Phalanstère ne vise qu’un seul et même but, faciliter les relations interindividuelles afin de permettre le déploiement intégral des effets de l’attraction passionnée : de cette ambition témoignent la volonté de rapprocher les différents bâtiments les uns des autres, la multiplication des « rues-galeries », passages abrités et chauffés destinés à faciliter la circulation, ou encore la multiplication des salles de réunions – ou « séristères » – de toutes tailles. En 1822, Fourier n’a pas eu la possibilité d’insérer dans son traité les plans du Phalanstère qu’il imaginait, plans qu’il jugeait pourtant « indispensables quand il s’agit de dispositions inusitées en architecture ». Ce n’est donc qu’en 1829, dans Le nouveau monde industriel, que ces plans furent reproduits.

La description du Phalanstère, illustre de façon exemplaire le double sens que revêt en réalité chez Fourier la notion d’attraction. D’une part, elle désigne le mécanisme fondamental des interactions sociales, dont l’architecture sociétaire doit faciliter le déploiement intégral. Mais d’autre part, l’attraction désigne aussi le mode de la réalisation de la théorie : pour s’imposer, la doctrine sociétaire doit « attirer », c’est-à-dire séduire. C’est alors la doctrine elle-même qui doit être « attrayante » : on retrouve par exemple cette seconde acception de l’attraction dans les reproches que Fourier fait à l’ascétisme owenien, en particulier quand il indique que si certaines conditions de confort ne sont pas remplies à Motherwell, où doit être réalisé un nouvel établissement oweniste, « on manquera le but qui est d’attirer, élever l’attraction industrielle au degré suffisant pour séduire hommes, femmes et enfants de tous âges et de toutes fortunes ; entraîner les sauvages comme les civilisés ».

Source : BNF Gallica.

ARTICLE PREMIER.

EXPOSÉ ET NOTIONS PRÉPARATOIRES.

IL n’est pas de désir plus général que celui de doubler son revenu par un coup de fortune, comme un riche mariage, un héritage, une sinécure ; et si l’on trouvait le moyen d’élever le revenu de chacun, non pas au double, mais au quadruple, en valeur réelle, une telle découverte serait assurément la plus digne de l’attention générale.

Tel sera le fruit de la méthode sociétaire naturelle : en France, le produit annuel, estimé six milliards, s’élèvera a vingt-quatre, des la première année de régime sociétaire ; même proportion pour les autres empires.

La richesse la plus colossale serait illusoire, si elle n’était soutenue d’un ordre distributif garantissant :

Répartition proportionnelle et participation de la classe pauvre à cet accroissement de produit ;

Equilibre de la population, dont le progrès illimité neutraliserait bientôt un quadruplement et même un décuplement de richesse effective.

Ces problèmes, écueil des sciences modernes, sont pleinement résolus par la découverte du mode sociétaire naturel, dont on va lire un traité abrégé.

Le titre de Nouveau Monde industriel m’a paru le plus exact pour désigner ce bel ordre sociétaire qui , entre autres propriétés, possède celle de créer l’attraction industrielle : on y verra nos oisifs, même les petites maîtresses, être sur pied dès les quatre heures du matin en hiver comme en été, pour se livrer avec ardeur aux travaux utiles, au soin des jardins et basses-cours, aux fonctions du ménage, des fabriques et autres, pour lesquelles le mécanisme civilisé inspire du dégoût à toute la classe riche.

Tous ces travaux deviendront attrayans par l’influence d’une distribution très-inconnue, que je nommerai Séries passionnées, ou Séries de groupes contrastés: c’est le mécanisme auquel tendent toutes les passions, le seul ordre conforme au voeu de la nature. Le sauvage n’adoptera jamais l’industrie, tant qu’il ne la verra pas exercée, en Séries passionnées.

Dans ce régime, la pratique de la vérité et de la justice deviennent voie de fortune ; et la plupart des vices dégradans selon nos moeurs, comme la gourmandise, deviennent voie d’émulation industrielle ; de sorte que les raffinemens gastronomiques y sont encouragés comme ressorts de sagesse ; un tel système est l’opposé du mécanisme civilisé qui conduit à la fortune par le mensonge, et place la sagesse dans les austérités. D’après ce contraste, l’état civilisé où règnent le mensonge et l’industrie répugnante, sera surnommé monde à rebours ; et l’état sociétaire, monde à droit sens, fondé sur l’emploi de la vérité et de l’industrie attrayante.

C’est surtout pour les savans et artistes que le régime sociétaire sera nouveau monde et monde à droit sens, ils y obtiendront tout à coup l’objet de leurs voeux les plus ardens, une immense fortune, vingtuple et centuple de ce qu’ils peuvent espérer dans l’état civilisé, vrai sentier de ronces pour eux ; ils y sont abreuvés de tous les dégoûts, soumis à toutes les servitudes.

Quant aux autres classes à qui j’annonce le quadruple revenu, elles vont d’abord me suspecter d’exagération ; mais la théorie sociétaire est si facile à comprendre, que chacun pourra en être juge, et apprécier au plus juste s’il est vrai que la méthode naturelle décrite ici sous le nom de Séries passionnées , doive donner un produit quadruple de celui de notre industrie morcelée et subdivisée en autant d’exploitations qu’il y a de couples conjugaux.

Un préjugé a de tout temps empêché les recherches sur l’association ; on a dit : « Il est impossible de réunir en » gestion domestique trois ou quatre ménages, sans que la » discorde ne s’y manifeste au bout d’une semaine, sur» tout parmi les femmes : il est d’autant plus impossible » d’associer trente ou quarante familles, et à plus forte » raison trois ou quatre cents. »

C’est très-faussement raisonné : car si Dieu veut l’économie et la mécanique, il n’a pu spéculer que sur l’association du plus grand nombre possible ; dès lors l’insuccès sur de petites réunions de trois et de trente familles était un augure de réussite sur le grand nombre , sauf à rechercher préalablement la théorie d’association naturelle ou méthode voulue par Dieu, et conforme au voeu de l’attraction, qui est l’interprète de Dieu en mécanique sociétaire. Il dirige l’univers matériel par attraction ; s’il employait un autre ressort pour la direction du monde social, il n’y aurait pas unité, mais duplicité d’action dans son système.

L’étude de l’attraction passionnée conduit directement a la découverte du mécanisme sociétaire ; mais si l’on veut étudier l’association avant l’attraction , l’on court le risque de s’égarer pendant des siècles dans les fausses méthodes, de se rebuter et de croire à l’impossibilité ; c’est ce qui arrive aujourd’hui, où le problème de l’association , qu’on avait négligé pendant trois mille ans , commence enfin à fixer l’attention du monde savant.

Depuis quelques années on écrit sur le mot Association sans connaî tre la chose, sans même déterminer le but du lien sociétaire, les formes et méthodes qu’il doit adopter les conditions qu’il doit remplir, les résultats qu’il doit onner. Ce sujet a été traité si confusément, qu’on n’a pas même songé à ouvrir un concours sur la marche à suivre dans une étude si neuve. Ce concours aurait conduit a reconnaître qu’on ne peut pas réussir par les moyens connus, et qu’il faut en chercher d’autres dans les sciences encore vierges et intactes, surtout dans celle de l’attraction passionnée, science manquée par Newton qui y touchait de près. Démontrons quelle est l’unique voie de succès en association.

Si les pauvres, la classe ouvrière, ne sont pas heureux dans l’état sociétaire, ils le troubleront parla malveillance, le vol, la rébellion ; un tel ordre manquera le but, qui est d’associer le passionnel ainsi que le matériel, de concilier les passions, les caractères, les goûts , les instincts et inégalités quelconques.

Mais si pour satisfaire la classe pauvre on lui assure un bien-être, l’avance d’un minimum copieux en subsistance, vêtement, etc., ce sera la pousser à la fainéantise ; on en voit la preuve en Angleterre où le secours annuel de 200 millions aux indigens n’aboutit qu’à multiplier le nombre des mendians.

Le remède à cette fainéantise et aux autres vices qui désorganiseraient l’association, est donc la recherche et la découverte d’un mécanisme d’attraction industrielle, transformant les travaux en plaisirs, et garantissant la persistance du peuple au travail, et le recouvrement du minimum qu’on lui aura avancé.

D’après ces considérations, si l’on eût voulu procéder méthodiquement en théorie sociétaire, il eût fallu avant tout mettre au concours l’étude de l’attraction passionnée, par analyse et synthèse, afin de découvrir si elle fournit des ressorts d’attraction industrielle. Telle devait être la marche régulière que n’ont pas entrevue ceux qui ont écrit vaguement et superficiellement sur l’association. S’ils eussent étudié l’attraction, ils auroient découvert la théorie des Séries passionnées, sans laquelle il est impossible de fonder le mécanisme sociétaire, car on ne peut pas sans les Séries passionnées remplir les conditions primordiales , telles que

Attraction industrielle,

Répartition proportionnelle,

Equilibre de population.

Outre les écrits, on a fait des tentatives pratiques en association , des essais en Amérique et en Angleterre. Une secte dirigée par M. Owen prétend quelle fonde l’état sociétaire ; elle fait tout le contraire : elle travaille à décréditer l’idée d’association , par la fausseté de sa méthode contraire en tous sens à la nature ou attraction. Aussi la secte Owéniste n’a-t-elle séduit ni les sauvages ni les civilisés voisins : aucune horde, aucune province des Etats-Unis n’a voulu adopter ce régime monastique de communauté des biens, ce demi-athéisme ou absence de culte divin, et autres monstruosités que M. Owen décore du nom d’association. Il joue sur un mot en crédit; il en fait un objet de spéculation en s’affublant de formes philantropiques ; et l’apathie des corps savans sur ce grand problème, leur négligence de préciser les conditions a remplir et le but à atteindre, dorment beau jeu aux intrigans pour égarer l’opinion sur ce sujet.

Aucun des écrivains ou des entrepreneurs n’aborde le fond de la question, le problème d’associer en gestion agricole et domestique, non-seulement les facultés pécuniaires et industrieuses d’une masse de familles inégales en fortune, mais associer les passions, caractères, goûts, instincts; de les développer dans chaque individu sans froisser la masse ; faire éclore dès le plus bas âge les vocations industrielles qui sont nombreuses chez l’enfant, placer chacun aux divers postes où la nature l’appelle, varier fréquemment les travaux et les soutenir de charmes suffisans pour faire naître l’attraction industrielle.

Au lieu d’envisager ainsi la tâche, on n’a fait qu’effleurer le sujet, donner, sur l’association, du bel esprit sans théorie ; il semble qu’on n’ait soulevé cette question que pour l’étouffer. Aussi le mot Association est-il profané, déconsidéré. Les uns le prennent pour masque d’intrigues électorales et menées d’agiotage ; d’autres y voient un ressort d’athéisme , parce que la secte Owen , par la suppression du culte divin, s’est attiré en Amérique le nom de secte d’athées. Tous ces incidens répandent sur la vraie association tant de défaveur que je n ai pas cru convenable de placer dans le titre de mon abrégé ce mot Association, devenu vide de sens depuis qu’il sert de manteau à toutes les intrigues.

Plus on a abusé du mot, plus il importe de donner sur la chose des notions préliminaires, et disposer le lecteur à concevoir que la vraie association, l’art d’appliquer à l’industrie toutes les passions, tous les caractères, goûts et instincts, étant un nouveau monde social et industriel, il doit s’attendre à trouver dans cette théorie des principes tout opposés à ses préjugés , qui lui dépeignent l’état civilisé comme voie de perfection et destinée de l’homme, quand il est évident que le peuple des pays les plus civilisés est aussi malheureux aussi pauvre que les populaces barbares de la Chine et de l’Indostan ; et que l’industrie morcelée ou ménage de famille n’est qu’un labyrinthe de misères, d’injustice et de fausseté.

Fixons d’abord l’attention sur le résultat le plus saillant du régime sociétaire, le quadruple produit. Une grande réunion n’emploierait dans diverses fonctions que le centième des agens et machines qu’exige la complication de nos petits ménages. Au lieu de 300 feux de cuisine et 300 ménagères, on n’aurait que 4 ou 5 grands feux préparant des services de divers degrés, assortis à 4 ou 5 classes de fortune , car l’état sociétaire n’admet point d’égalité. Il suffirait d’une dixaine de personnes expertes, pour remplacer les 300 femmes qu’emploie le régime civilisé dépourvu des nombreuses mécaniques dont on ferait usage dans une cuisine préparant pour 1800 personnes ( c’est le nombre le plus convenable ). Cette réunion abonnerait chacun à des tables et services de divers prix , sans aucun assujétissement contraire aux libertés individuelles.

Le peuple, dans ce cas, dépenserait bien moins pour faire bonne chère, qu’aujourd’hui pour vivre pitoyablement. L’épargne de combustible serait immense, et assurerait la restauration des forêts et climatures, bien mieux que ne feront cent codes forestiers inexécutables.

Le travail de ménage serait tellement simplifié, que les sept huitièmes des femmes de ménage et des domestiques deviendraient disponibles et applicables aux fonctions productives.

Notre siècle prétend se distinguer par l’esprit d’association ; comment se fait-il qu’en agriculture il adopte la distribution par familles, qui est la moindre combinaison possible? On ne peut pas imaginer de réunions plus petites, plus anti-économiques et plus anti-sociétaires que celles de nos villages, bornées à un couple conjugal, ou une famille de cinq ou six personnes ; villages construisant 300 greniers, 300 caves, placés et soignés au plus mal, quand il suffirait, en association, d’un seul grenier, une seule cave, bien placés, bien pourvus d’attirail , et n’occupant que le dixième des agens qu’exige la gestion morcelée ou régime de famille.

Par fois des agronomes ont inséré dans les journaux quelques articles sur les énormes bénéfices que l’agriculture obtiendrait des grandes réunions sociétaires, si l’on pouvait concilier les passions de deux ou trois cents familles exploitant combinément, et effectuer l’association en passionnel comme en matériel.

Ils en sont restés sur ce sujet à des voeux stériles, à des doléances d’impossibilité qu’ils motivent sur l’inégalité des fortunes, les disparates de caractère, etc. Ces inégalités , loin d’être un obstacle , sont au contraire le ressort essentiel ; on ne peut pas organiser des Séries passionnées sans une grande inégalité de fortunes, caractères, goûts et instincts : si cette échelle d’inégalités n’existait pas, il faudrait la créer, l’établir en tous sens, avant de pouvoir associer le passionnel.

Nous voyons dans le régime civilisé des lueurs d’association matérielle seulement, des germes qui sont dus à l instinct et non à la science. L’instinct apprend à cent familles villageoises qu’un four banal coûtera beaucoup moins, en maçonnerie et combustible, que cent petits fours de ménage, et qu’il sera mieux dirigé par deux ou trois boulangers exercés, que les cent petits fours, par cent femmes qui manqueront deux fois sur trois le juste degré de chaleur du four et cuisson du pain.

Le bon sens a appris aux habitans du nord, que si chaque famille voulait fabriquer sa bière, elle coûterait plus cher que les bons vins. Une réunion monastique , une chambrée militaire, comprennent par instinct qu’une seule cuisine , préparant pour trente convives , sera meilleure et moins coûteuse que trente cuisines séparées.

Les paysans du Jura voyant qu’on ne pourrait pas, avec le lait d’un seul ménage, faire un fromage nommé Gruyère, se réunissent, apportent chaque jour le lait dans un atelier commun, où l’on tient note des versemens de chacun, chiffrés sur des taillons de bois ; et de la collection de ces petites masses de lait, on fait à peu de frais un ample fromage dans une vaste chaudière.

Comment notre siècle, qui a de hautes prétentions enéconomisme,n’a-t-il pas songé à développer ces petits germes d’association, en former un système plein, appliqué à l’ensemble des sept fonctions industrielles ; savoir :

1.° Travail domestique ,

2.° agricole ,

3.° manufacturier,

4.° — commercial ,

5.°— d’enseignement ,

6.° Etude et emploi des sciences ,

7.°— — — des beaux arts ;

fonctions qu’il faut exercer cumulativement dans la plus grande réunion possible. On verra, par la théorie suivante, qu’elle doit être de 1800 personnes. Au-dessus de 2000, elle dégénérerait en cohue, tomberait dans la complication ; au-dessous de 1600, elle serait faible en liens, sujette aux fautes de mécanisme, aux lacunes d’attraction industrielle.

Cependant on pourra faire à peu de frais une épreuve réduite au tiers du nombre, à six ou sept cents personnes ; les résultats seront moins brillans, moins lucratifs, mais ils suffiront à prouver qu’une réunion , élevée au nombre suffisant, à mille huit cents, réaliserait en plein les bénéfices et les accords décrits dans la théorie suivante.

Dès qu’il aura été constaté par cet essai, que le mécanisme nommé phalange de Séries passionnées, crée l’attraction industrielle, on verra l’imitation aussi rapide que l’éclair : tous les sauvages , tous les nègres d’Afrique embrasseront l’industrie : on aura, deux ou trois ans après, le sucre à échange, poids pour poids, contre le blé, et proportionnément les autres denrées de la Zone Torride.

Un autre avantage entre mille, sera d’éteindre subitement les dettes publiques en tous pays, par suite du quadruple produit : lorsque celui de France, qu’on estime six milliards , sera élevé à vingt-quatre, le fisc percevra bien plus aisément deux milliards sur vingt-quatre qu’aujourd’hui un sur six. Il y aura dégrèvement relatif de moitié , malgré le doublement effectif de l’impôt.

Le mot Utopie a été créé par Thomas More, dans un livre publié en 1516.

Le sens qu’il a voulu donner à ce mot est sans équivoque, à la lecture de son livre.

Il est tentant de lui inventer une étymologie.

Deux écritures peuvent être proposées pour le U initial : οὐ, qui est une négation ou ευ qui signifie « bien », comme dans euphorie.

τόπiα ne pose pas de problème : il s’agit du mot τόπος qui signifie « lieu », comme dans topographie.

Une utopie serait soit un lieu sans lieu οὐ-τόπiα, soit un bon lieu ευ-τόπiα

La lecture de Thomas More ne permet pas vraiment de départager les avis entre οὐ et ευ, et la langue maternelle de Thomas More, l’anglais, vient brouiller un peu plus les pistes, puisque le U s’y prononce « you ».

Nous resterons probablement dans l’incertitude. Le débat sera tranché par un non-lieu.

Personnellement, je préfère le caractère paradoxal du lieu sans lieu.

La République de Platon est considérée comme l’ancêtre du livre de Thomas More, inventeur du mot Utopie.

Le concept de la cité idéale est présenté sous forme de dialogue entre Platon et ses disciples. Cette version sonore m’a semblé une bonne façon d’entrer dans cet ouvrage.

Cette cité est bien au-delà de ce que vous auriez pu imaginer, dans vos rêves les plus échevelés.

Livre V, 1ère partie – De la famille, de l’éducation, dans la cité idéale.

Livre V, 2ème partie – Du rôle des hommes et des femmes, dans la cité idéale. Pas banal !

Livre V, 3ème partie – Des magistrats dans la cité idéale.

Livre V, 4ème partie – De la communauté des hommes, des femmes et des enfants, dans la cité idéale.

Livre V, 5ème partie

Livre V, 6ème partie

2 extraits : DES VILLES D’UTOPIE – DES VOYAGES DES UTOPIENS

« Qui connaît cette ville les connaît toutes, car toutes sont exactement semblables, autant que la nature du lieu le permet. Je pourrais donc vous décrire indifféremment la première venue ; mais je choisirai de préférence la ville d’Amaurote, parce qu’elle est le siège du gouvernement et du sénat, ce qui lui donne la prééminence sur toutes les autres. En outre, c’est la ville que je connais le mieux, puisque je l’ai habitée cinq années entières.

« Amaurote se déroule en pente douce sur le versant d’une colline. Sa forme est presque un carré. Sa largeur commence un peu au-dessous du sommet de la colline, se prolonge deux mille pas environ sur les bords du fleuve Anydre et augmente à mesure que l’on côtoie ce fleuve.

« La source de l’Anydre est peu abondante ; elle est située à quatre-vingts milles au-dessus d’Amaurote. Ce faible courant se grossit, dans sa marche, de la rencontre de plusieurs rivières, parmi lesquelles on en distingue deux de moyenne grandeur. Arrivé devant Amaurote, l’Anydre a cinq cents pas de large. À partir de là, il va toujours en s’élargissant et se jette à la mer, après avoir parcouru une longueur de soixante milles.

« Dans tout l’espace compris entre la ville et la mer, et quelques milles au-dessus de la ville, le flux et le reflux, qui durent six heures par jour, modifient singulièrement le cours du fleuve. À la marée montante, l’Océan remplit de ses flots le lit de l’Anydre sur une longueur de trente milles, et le refoule vers sa source. Alors, le flot salé communique son amertume au fleuve ; mais celui-ci se purifie peu à peu, apporte à la ville une eau douce et potable, et la ramène sans altération jusque près de son embouchure, quand la marée descend. Les deux rives de l’Anydre sont mises en rapport au moyen d’un pont de pierre, construit en arcades merveilleusement voûtées. Ce pont se trouve à l’extrémité de la ville la plus éloignée de la mer, afin que les navires puissent aborder à tous les points de la rade.

« Une autre rivière, petite, il est vrai, mais belle et tranquille, coule aussi dans l’enceinte d’Amaurote. Cette rivière jaillit à peu de distance de la ville, sur la montagne où celle-ci est placée, et, après l’avoir traversée par le milieu, elle vient marier ses eaux à celles de l’Anydre. Les Amaurotains en ont entouré la source de fortifications qui la joignent aux faubourgs. Ainsi, en cas de siège, l’ennemi ne pourrait ni empoisonner la rivière, ni en arrêter ou détourner le cours. Du point le plus élevé, se ramifient en tous sens des tuyaux de briques, qui conduisent l’eau dans les bas quartiers de la ville. Là où ce moyen est impraticable, de vastes citernes recueillent les eaux pluviales, pour les divers usages des habitants.

« Une ceinture de murailles hautes et larges enferme la ville, et, à des distances très rapprochées, s’élèvent des tours et des forts. Les remparts, sur trois côtés, sont entourés de fossés toujours à sec, mais larges et profonds, embarrassés de haies et de buissons. Le quatrième côté a pour fossé le fleuve lui-même.

« Les rues et les places sont convenablement disposées, soit pour le transport, soit pour abriter contre le vent. Les édifices sont bâtis confortablement ; ils brillent d’élégance et de propreté, et forment deux rangs continus, suivant toute la longueur des rues, dont la largeur est de vingt pieds.

« Derrière et entre les maisons se trouvent de vastes jardins. Chaque maison a une porte sur la rue et une porte sur le jardin. Ces deux portes s’ouvrent aisément d’un léger coup de main, et laissent entrer le premier venu.

« Les Utopiens appliquent en ceci le principe de la possession commune. Pour anéantir jusqu’à l’idée de la propriété individuelle et absolue, ils changent de maison tous les dix ans, et tirent au sort celle qui doit leur tomber en partage.

« Les habitants des villes soignent leurs jardins avec passion ; ils y cultivent la vigne, les fruits, les fleurs et toutes sortes de plantes. Ils mettent à cette culture tant de science et de goût, que je n’ai jamais vu ailleurs plus de fertilité et d’abondance réunies à un coup d’œil plus gracieux. Le plaisir n’est pas le seul mobile qui les excite au jardinage ; il y a émulation entre les différents quartiers de la ville, qui luttent à l’envi à qui aura le jardin le mieux cultivé. Vraiment, l’on ne peut rien concevoir de plus agréable ni de plus utile aux citoyens que cette occupation. Le fondateur de l’empire l’avait bien compris, car il appliqua tous ses efforts à tourner les esprits vers cette direction.

« Les Utopiens attribuent à Utopus le plan général de leurs cités. Ce grand législateur n’eut pas le temps d’achever les constructions et les embellissements qu’il avait projetés ; il fallait pour cela plusieurs générations. Aussi légua-t-il à la postérité le soin de continuer et de perfectionner son œuvre.

« On lit dans les annales utopiennes, conservées religieusement depuis la conquête de l’île, et qui embrassent l’histoire de dix-sept cent soixante années, on y lit qu’au commencement, les maisons, fort basses, n’étaient que des cabanes, des chaumières en bois, avec des murailles de boue et des toits de paille terminés en pointe. Les maisons aujourd’hui sont d’élégants édifices à trois étages, avec des murs extérieurs en pierre ou en brique, et des murs intérieurs en plâtras. Les toits sont plats, recouverts d’une matière broyée et incombustible, qui ne coûte rien et préserve mieux que le plomb des injures du temps. Des fenêtres vitrées (on fait dans l’île un grand usage du verre) abritent contre le vent. Quelquefois on remplace le verre par un tissu d’une ténuité extrême, enduit d’ambre ou d’huile transparente, ce qui offre aussi l’avantage de laisser passer la lumière et d’arrêter le vent.

« Lorsqu’un citoyen désire aller voir un ami qui demeure dans une autre ville, ou veut simplement se donner le plaisir d’un voyage, les syphograntes et les tranibores consentent volontiers à son départ, s’il n’y a pas d’empêchement valable.

« Les voyageurs se réunissent pour partir ensemble ; ils sont munis d’une lettre du prince qui certifie le congé et fixe le jour du retour. On leur fournit une voiture et un esclave qui soigne et conduit l’attelage. Mais d’habitude, à moins qu’ils n’aient des femmes avec eux, les voyageurs renvoient la voiture comme un embarras. Ils ne se pourvoient de rien pendant la route ; car rien ne peut leur manquer, attendu qu’ils sont partout chez eux.

« Si un voyageur passe plus d’un jour en quelque lieu, il y travaille de son état et reçoit le plus obligeant accueil des ouvriers de sa profession.

« Celui qui, de son propre mouvement, se permet de franchir les limites de sa province, est traité en criminel ; pris sans le congé du prince, il est ramené comme un déserteur et sévèrement puni. En cas de récidive, il perd la liberté.

« S’il prend envie à quelque citoyen de faire une excursion dans la campagne qui dépend de sa ville, il le peut avec le consentement de sa femme et de son père de famille. Mais il faut qu’il achète et paye sa nourriture en travaillant avant le dîner et le souper autant qu’on le fait dans les lieux où il s’arrête. Sous cette condition, tout individu a le droit de sortir de la ville et de parcourir le territoire adjacent, parce qu’il est aussi utile dehors que dedans.

« Vous voyez que, en Utopie, l’oisiveté et la paresse sont impossibles. On n’y voit ni tavernes, ni lieux de prostitution, ni occasions de débauche, ni repaires cachés, ni assemblées secrètes. Chacun, sans cesse exposé aux regards de tous, se trouve dans l’heureuse nécessité de travailler et de se reposer, suivant les lois et les coutumes du pays. L’abondance en toutes choses est le fruit de cette vie pure et active. Le bien-être se répand également sur tous les membres de cette admirable société ; la mendicité et la misère y sont des monstres inconnus.

« J’ai déjà dit que chaque ville d’Utopie envoyait trois députés au sénat d’Amaurote. Les premières séances du sénat sont consacrées à dresser la statistique économique des diverses parties de l’île. Dès qu’on a vérifié les points où il y a trop et les points où il n’y a pas assez, l’équilibre est rétabli en comblant les vides des cités malheureuses par la surabondance des cités plus favorisées. Cette compensation est gratuite. La ville qui donne ne reçoit rien en retour de la part de celle qu’elle oblige ; et réciproquement, elle reçoit gratuitement d’une autre ville à laquelle elle n’a rien donné.

« Ainsi la république utopienne tout entière est comme une seule et même famille.

« L’île est toujours approvisionnée pour deux ans, dans l’incertitude d’une bonne ou mauvaise récolte pour l’année suivante. On exporte à l’extérieur les denrées superflues, telles que blé, miel, laine, lin, bois, matières à teinture, peaux, cire, suif, animaux. La septième partie de ces marchandises est distribuée aux pauvres du pays où l’on exporte ; le reste est vendu à un prix modéré. Ce commerce fait entrer en Utopie, non seulement des objets de nécessité, le fer, par exemple, mais encore une masse considérable d’or et d’argent.

« Depuis le temps que les Utopiens pratiquent ce négoce, ils ont accumulé une quantité incroyable de richesses. C’est pourquoi il leur est indifférent aujourd’hui de vendre au comptant ou à terme. Ordinairement ils prennent des billets en payement ; mais ils ne se fient pas aux signatures individuelles. Ces billets doivent être revêtus des formes légales, et garantis sur la foi et le sceau de la ville qui les accepte. Le jour de l’échéance, la ville signataire exige le remboursement des particuliers débiteurs ; l’argent est déposé dans le Trésor public et on le fait valoir jusqu’à ce que les créanciers utopiens le réclament.

« Ceux-ci ne réclament presque jamais le payement de la dette entière ; ils croiraient commettre une injustice en ôtant à un autre une chose dont il a besoin, et qui leur est à eux inutile. Cependant il y a des cas où ils retirent toute la somme qui leur est due ; cela arrive quand ils veulent s’en servir pour prêter à une nation voisine, ou pour entreprendre une guerre. Dans ce dernier cas, ils ramassent toutes leurs richesses, pour s’en faire comme un rempart de métal, contre les dangers pressants et imprévus. Ces richesses sont destinées à engager et à solder copieusement des troupes étrangères ; car le gouvernement d’Utopie aime mieux exposer à la mort les étrangers que les citoyens. Il sait aussi que l’ennemi le plus acharné se vend quelquefois, si le prix de la vente est à la hauteur de son avarice ; il sait qu’en général l’argent est le nerf de la guerre, soit pour acheter des trahisons, soit pour combattre à force ouverte.

« À ces fins, les Utopiens ont toujours à leur disposition d’immenses trésors ; mais loin de les conserver avec une espèce de culte religieux, comme font les autres peuples, ils les emploient à des usages que j’ose à peine vous faire connaître. Je crains fort de vous trouver incrédules, car je vous avoue franchement que, si je n’avais pas vu la chose, je ne la croirais pas sur parole. Cela est très naturel ; plus les coutumes étrangères sont opposées aux nôtres, moins nous sommes disposés à y croire. Néanmoins, l’homme sage qui juge sainement, sachant que les Utopiens pensent et font tout le contraire des autres peuples, ne sera pas surpris qu’ils emploient l’or et l’argent tout différemment que nous.

« En Utopie, l’on ne se sert jamais d’espèces monnayées, dans les transactions mutuelles ; on les réserve pour les événements critiques dont la réalisation est possible, quoique très incertaine. L’or et l’argent n’ont pas, en ce pays, plus de valeur que celle que la nature leur a donnée ; l’on y estime ces deux métaux bien au-dessous du fer, aussi nécessaire à l’homme que l’eau et le feu. En effet, l’or et l’argent n’ont aucune vertu, aucun usage, aucune propriété, dont la privation soit un inconvénient naturel et véritable. C’est la folie humaine qui a mis tant de prix à leur rareté. La nature, cette excellente mère, les a enfouis à de grandes profondeurs, comme des productions inutiles et vaines, tandis qu’elle expose à découvert l’air, l’eau, la terre, et tout ce qu’il y a de bon et de réellement utile.

« Les Utopiens ne renferment pas leurs trésors dans des tours, ou dans d’autres lieux fortifiés et inaccessibles ; le vulgaire, par une folle malice, pourrait soupçonner le prince et le sénat de tromper le peuple, et de s’enrichir en pillant la fortune publique. L’on ne fabrique avec l’or et l’argent ni vases, ni ouvrages artistement travaillés. Car s’il fallait un jour les fondre, pour payer l’armée en cas de guerre, ceux qui auraient mis leur affection en leurs délices dans ces objets d’art et de luxe éprouveraient en les perdant une amère douleur.

« Afin d’obvier à ces inconvénients, les Utopiens ont imaginé un usage parfaitement en harmonie avec le reste de leurs institutions, mais en complet désaccord avec celles de notre continent, où l’or est adoré comme un dieu, recherché comme le souverain bien. Ils mangent et boivent dans de la vaisselle d’argile ou de verre, de forme élégante, mais de minime valeur ; l’or et l’argent sont destinés aux plus vils usages, soit dans les hôtels communs, soit dans les maisons particulières ; on en fait même des vases de nuit. L’on en forge aussi des chaînes et des entraves pour les esclaves, et des marques d’opprobre pour les condamnés qui ont commis des crimes infâmes. Ces derniers ont des anneaux d’or aux doigts et aux oreilles, un collier d’or au cou, un frein d’or à la tête.

« Ainsi tout concourt à tenir l’or et l’argent en ignominie. Chez les autres peuples, la perte de la fortune est une souffrance aussi cruelle qu’un déchirement d’entrailles ; mais quand on enlèverait à la nation utopienne toutes ses immenses richesses, personne ne semblerait avoir perdu un sou.

« Les Utopiens recueillent des perles sur le bord de la mer, des diamants et des pierres précieuses dans certains rochers. Sans aller à la recherche de ces objets rares, ils aiment à polir ceux que le hasard leur présente, afin d’en parer les petits enfants. Ces derniers sont d’abord tout fiers de porter ces ornements ; mais, à mesure qu’ils grandissent, ils s’aperçoivent bientôt que ces frivolités ne conviennent qu’aux enfants les plus jeunes. Alors ils n’attendent pas l’avertissement paternel ; ils se débarrassent de cette parure d’eux-mêmes et par amour-propre. C’est ainsi que chez nous les enfants, en grandissant, délaissent peu à peu boules et poupées.

« Ces institutions, si différentes de celles des autres peuples, gravent dans le cœur de l’Utopien des sentiments et des idées entièrement contraires aux nôtres. Je fus singulièrement frappé de cette différence à l’occasion d’une ambassade anémolienne.

« Les envoyés d’Anémolie vinrent à Amaurote pendant que j’y étais ; et comme ils devaient traiter d’affaires de haute importance, le sénat s’était réuni dans la capitale et les y attendait. Jusqu’alors, les ambassadeurs des nations limitrophes, qui étaient venus en Utopie, y avaient mené le train le plus simple et le plus modeste, parce que les mœurs utopiennes leur étaient parfaitement connues. Ils savaient que le luxe de la parure n’était là d’aucune valeur, que la soie y était méprisée, et l’or une chose infâme.

« Mais les Anémoliens, beaucoup plus éloignés de l’île, avaient eu fort peu de relations avec elle. Apprenant donc que les habitants y étaient vêtus d’une façon grossière et uniforme, ils se persuadèrent que cette extrême simplicité était causée par la misère. Et, plus vaniteux que sages, ils résolurent de se présenter avec une magnificence digne d’envoyés célestes, et de frapper les yeux de ces misérables insulaires par l’éclat d’un faste éblouissant.

« Les trois ministres, qui étaient de grands seigneurs en Anémolie, firent donc leur entrée suivis de cent personnes vêtues d’habits de soie de diverses couleurs. Les ambassadeurs eux-mêmes avaient un costume riche et somptueux ; ils portaient un habit de drap d’or, des colliers et des boucles d’oreilles en or, des anneaux d’or aux doigts, et des garnitures à leurs chapeaux étincelantes de pierreries. Enfin, ils étaient couverts de ce qui fait en Utopie le supplice de l’esclave, la marque honteuse de l’infamie, le jouet du petit enfant.

« C’était chose plaisante à voir que l’orgueilleuse satisfaction des ambassadeurs et des gens de leur suite, comparant le luxe de leur parure à la mise simple et négligée du peuple utopien répandu en foule sur leur passage. D’un autre côté, il n’était pas moins curieux d’observer, à l’attitude de la population, combien ces étrangers se trompaient dans leur attente, combien ils étaient loin d’exciter l’estime et les honneurs qu’ils s’étaient promis.

« À part un petit nombre d’Utopiens qui avaient voyagé à l’extérieur pour de graves motifs, tous les autres regardaient en pitié cet appareil somptueux ; ils saluaient les plus bas valets du cortège, les prenant pour les ambassadeurs, et laissaient passer les ambassadeurs sans y faire plus attention qu’à des valets ; car ils les voyaient chargés de chaînes d’or comme leurs esclaves.

« Les enfants, qui avaient déjà quitté les diamants et les perles, et qui les apercevaient aux chapeaux des ambassadeurs, poussaient leurs mères, en disant : — « Vois donc ce grand fripon qui porte encore des pierreries, comme s’il était tout petit. » Et les mères de répondre sérieusement : — « Taisez-vous, mon fils, c’est, je pense, un des bouffons de l’ambassade. »

« Plusieurs critiquaient la forme de ces chaînes d’or. — « Elles sont, disaient-ils, beaucoup trop minces, on pourrait les briser facilement ; de plus, elles ne sont pas serrées assez étroitement, l’esclave s’en débarrasserait s’il voulait, et il pourrait s’enfuir. »

« Deux jours après leur entrée dans Amaurote, les ambassadeurs comprirent que les Utopiens méprisaient l’or autant qu’on l’honorait dans leur pays. Ils eurent l’occasion de remarquer sur le corps d’un esclave plus d’or et d’argent que n’en portait toute leur escorte. Alors ils rabattirent de leur fierté, et, honteux de la mystification qu’ils avaient subie, ils dépouillèrent en hâte le faste qu’ils avaient si orgueilleusement déployé. Les relations plus intimes qu’ils lièrent en Utopie leur apprirent ensuite quels étaient les principes et les mœurs de ses habitants.

« Les Utopiens s’étonnent que des êtres raisonnables puissent se délecter de la lumière incertaine et douteuse d’une perle ou d’une pierre ; tandis que ces êtres peuvent jeter les yeux sur les astres et le soleil. Ils regardent comme fou celui qui se croit plus noble et plus estimable, parce qu’il est couvert d’une laine plus fine, laine coupée sur le dos d’un mouton, et que cet animal a portée le premier. Ils s’étonnent que l’or, inutile de sa nature, ait acquis une valeur factice tellement considérable, qu’il soit beaucoup plus estimé que l’homme ; quoique l’homme seul lui ait donné cette valeur, et le fasse servir à ses usages, suivant son caprice.

« Ils s’étonnent aussi qu’un riche, à intelligence de plomb, stupide comme la bûche, également sot et immoral, tienne sous sa dépendance une foule d’hommes sages et vertueux, parce que la fortune lui a abandonné quelques piles d’écus. Cependant, disent-ils, la fortune peut le trahir ; et la loi (qui aussi bien que la fortune précipite souvent du faîte dans la boue) peut lui arracher son argent et le faire passer aux mains du plus ignoble fripon de ses valets. Alors, ce même riche se trouvera très heureux de passer lui aussi, en compagnie de son argent et comme par-dessus le marché, au service de son ancien valet.

« Il est une autre folie que les Utopiens détestent encore plus, et qu’ils conçoivent à peine ; c’est la folie de ceux qui rendent des honneurs presque divins à un homme parce qu’il est riche, sans être néanmoins ni ses débiteurs ni ses obligés. Les insensés savent bien pourtant quelle est la sordide avarice de ces Crésus égoïstes ; ils savent bien qu’ils n’auront jamais un sou de tous leurs trésors.

« Nos insulaires puisent de pareils sentiments, partie dans l’étude des lettres, partie dans l’éducation qu’ils reçoivent au sein d’une république dont les institutions sont formellement opposées à tous nos genres d’extravagance. Il est vrai qu’un fort petit nombre est affranchi des travaux matériels, et se livre exclusivement à la culture de l’esprit. Ce sont, comme je l’ai déjà dit, ceux qui, dès l’enfance, ont manifesté un naturel heureux, un génie pénétrant, une vocation scientifique. Mais on ne laisse pas pour cela de donner une éducation libérale à tous les enfants ; et la grande masse des citoyens, hommes et femmes, consacrent chaque jour leurs moments de liberté et de repos à des travaux intellectuels.

« Les Utopiens apprennent les sciences dans leur propre langue. Cette langue est riche, harmonieuse, fidèle interprète de la pensée ; elle est répandue, plus ou moins altérée, sur une vaste étendue du globe.